02 mai 2020

Vie pratique / Savoir répondre aux questions qui ne doivent pas recevoir de réponses

Qu’on soit écrivain ou non, savoir se débarrasser des questions embarrassantes est un art de vivre qui permet aussi de remettre à leur place tous les impolis, notamment les journalistes, qui se permettent de les poser.

Lorsqu’on parle de questions qui ne doivent jamais recevoir de réponses, le mieux est de se référer aux techniques de non-communication employées par les personnalités politiques. Vous répondrez donc ainsi à toute question à laquelle vous ne voulez pas répondre :

« Je vous remercie de me poser cette question importante à laquelle je répondrai avec grand plaisir lorsque j’aurai terminé de répondre à la précédente à propos de laquelle j’avais encore une précision à donner. »

Cette formule magique vous a permis de créer une première diversion en flattant l’égo souvent surdimensionné du journaliste et une deuxième en sollicitant sa mémoire logiquement plus orientée sur les questions à venir que sur celles déjà posées. Il jettera l’éponge et passera à la question suivante.

Vous êtes tombé sur un teigneux agrippé à sa question comme l’oncle Picsou à ses dollars ? Pas de panique, voici la parade :

« J’ai bien noté votre question mais je voudrais en préambule, si vous le permettez, répondre par avance à une autre question que vous ne manquerez pas de me poser bientôt et dont la réponse contribuera à donner par anticipation à la précédente toutes les précisions qu’elle mérite. »

L'indiscret résiste encore ? Infligez-lui votre botte :

« Pouvez-vous me répéter la question ? »

Extrait de TU ÉCRIS TOUJOURS ? © éditions Le Pont du Change, 2010.

01:17 Publié dans FEUILLETON : tu écris toujours ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tu écris toujours ?, christian cottet-emard, éditions le pont du change, question, réponse, interview, journaliste, presse, écrivain, politique, non-réponse, embrouille, langue de bois, blog littéraire de christian cottet-emard, humour, chroniques, vie pratique, feuilleton tu écris toujours ?chut !, magazine des livres

01 mai 2020

Quand le sommelier écoute mes blagues parce qu'il sait qu'il aura un pourboire

Regrets

À cause de ma pointure moyenne (42) je ne suis pas sûr d’être enterré en grandes pompes.

Crémation

Moi qui n’ai jamais fait de politique, je me vois mal finir dans une urne.

Emploi

Quoi de plus triste que de perdre son travail quand on est payé à ne rien faire ?

Ressources humaines

Si on vous demande d’écrire une lettre de motivation, c’est qu’on vous soupçonne de ne pas être motivé.

Le temps c'est de l'argent

Ce n'est pas parce que le temps manque que l'argent doit se croire obligé de l'imiter.

Moyens

Faire la noce toutes les nuits n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Bourses d’écriture et procrastination

Chère petite madame, mieux vaut un écrivain sans œuvre avec des bourses qu’un écrivain sans bourses avec des œuvres.

Prémonition

Je fais souvent des rêves prémonitoires désagréables. Par exemple, je rêve que je me lève tôt le matin et le mauvais rêve se réalise peu après.

Effectivement

Avez-vous remarqué que de nombreux chiens s’appellent Sacha mais que très peu de chats se nomment Sachien ?

Montée des eaux, montée des prix

Lorsque la visite de la basilique Saint-Marc se fera en nautile ou en bathyscaphe pour cause de réchauffement climatique, Venise sera une ville encore plus chère qu’aujourd’hui.

Mystère

L’après-midi passa très vite, je me demande bien pourquoi.

(Brèves pour la plupart extraites de mon livre Tu écris toujours ?, © éditions Le pont du Change.)

02:20 Publié dans Court | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : court, blagues, humour, pensées, aphorismes, blog littéraire de christian cottet-emard, feuilleton tu écris toujours ?, extraits, sommelier, pourboire, mystère, montée des eaux, montée des prix, effectivement, prémonition, bourses d'écriture, procrastination, moyens, temps, argent, le temps c'est de l'argent, ressources humaines, emploi, crémation, regrets

30 avril 2020

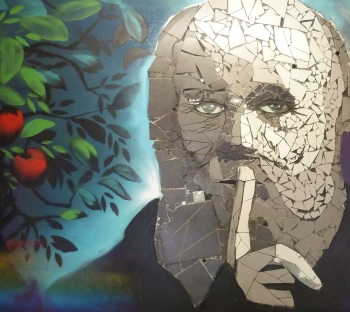

Hommage / Christian Lux

J’apprends ce soir avec beaucoup de tristesse et de stupeur la disparition subite de Christian Lux.

Je le connaissais fin lecteur, passionné d’art et de littérature et d’un inlassable intérêt pour autrui. J’ai eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises chez des amis, lors de vernissages et en préparant avec lui deux émissions de radio qu’il avait eu la gentillesse de consacrer à mes livres.

Le temps ne passe pas de la même manière pour chacun de nous. Christian Lux avait sans doute compris que la lenteur de mon temps en rapport avec mon mode de vie retiré m’avait fait perdre des occasions de le fréquenter plus souvent et de mieux le connaître.

Il reste donc ses livres, ses articles, ses textes publiés dans les catalogues et brochures des artistes dont il explorait les œuvres en connaisseur amical, les enregistrements de ses émissions de radio et les témoignages de ses amis proches parmi lesquels des écrivains, des poètes et des créateurs de tous horizons qu’il a toujours su accueillir et comprendre avec chaleur et bienveillance.

On qualifie parfois les artistes de voyants. Christian Lux avait quelque chose en plus, il était un écoutant.

01:15 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hommage, art, littérature, poésie, radio, christian lux, blog littéraire de christian cottet-emard, radio b, bourg en bresse, ain, france, europe, auvergne rhône alpes